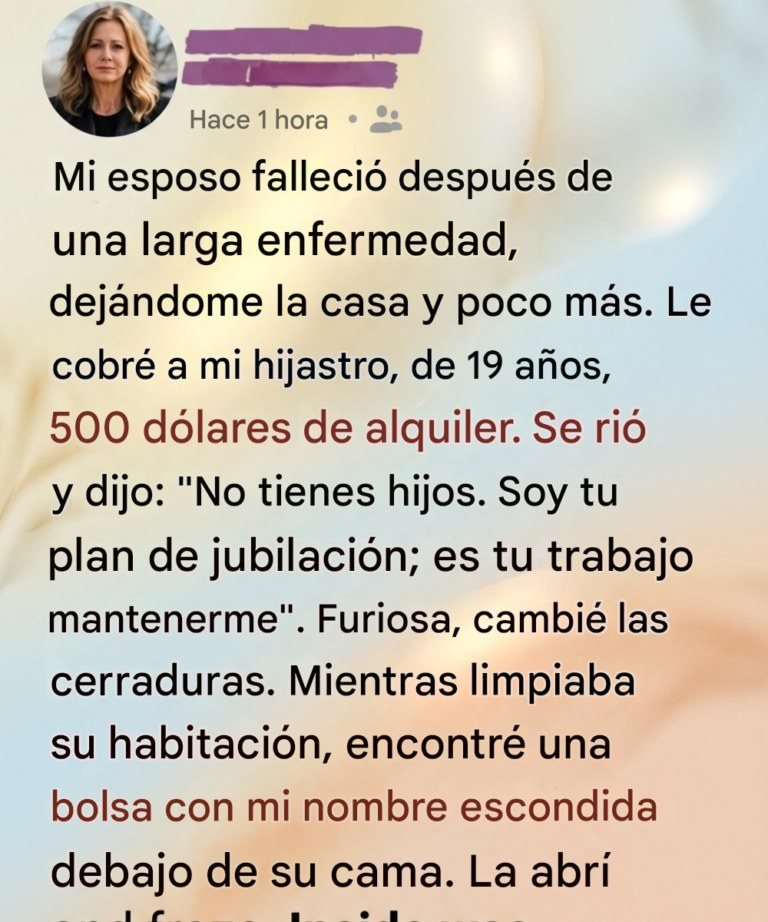

Mientras ordenaba su habitación, vi una bolsa de lona debajo de la cama, cuidadosamente etiquetada con mi nombre. Curiosa y confundida, la abrí. Dentro había una libreta de ahorros, llena de registros de depósitos pequeños pero constantes hechos a lo largo de varios años. Debajo, una tarjeta de cumpleaños doblada, escrita con la letra cuidadosa de Leo. En la nota, explicaba que había estado ahorrando discretamente para ayudarme a cuidarme después de la muerte de su padre. Su respuesta en broma de la noche anterior, escribió, había sido su torpe forma de ocultar su plan hasta que sintió que era el momento adecuado. Mientras leía, las lágrimas empañaron las palabras. Me di cuenta de cuánto dolor y miedo habían distorsionado mi perspectiva, y de lo mucho que había estado pensando en mi futuro.

Cuando Leo llegó a casa esa noche, no esperé explicaciones.

Lo recibí en la puerta y me disculpé, con la voz quebrada al darle las gracias. Le dije lo orgulloso que estaría su padre del hombre en el que se estaba convirtiendo. En ese momento compartido, ambos comprendimos con qué facilidad el dolor puede interrumpir la comunicación y cómo el amor puede existir en silencio, incluso cuando no se expresa a la perfección. A partir de entonces, optamos por la honestidad en lugar de las suposiciones, afrontando juntos nuestras preocupaciones y apoyándonos mutuamente mientras nos adaptábamos a la vida sin la persona que tanto extrañábamos. La casa aún conservaba rastros de dolor, pero ya no se sentía vacía. Se sentía más estable, reconfortada por la comprensión de que la familia no se trata solo del pasado compartido, sino de la decisión de permanecer unidos cuando el futuro se siente incierto.