Las habitaciones eran las mismas, pero todo sonaba vacío, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Durante los meses previos a su fallecimiento, nuestros días habían estado consumidos por pasillos de hospital, resultados de laboratorio y un optimismo cauteloso. Cuando todo eso terminó, el silencio que siguió se sintió más pesado que el miedo con el que habíamos vivido antes. Junto al dolor, llegó una oleada de preocupaciones prácticas: gastos médicos pendientes, pagos de la hipoteca y la abrumadora realidad de gestionarlo todo solo. Mi hijastro Leo, de diecinueve años, aún vivía conmigo. Ambos estábamos de duelo, pero también luchábamos de diferentes maneras, tratando de imaginar un futuro para el que ninguno de los dos estaba preparado.

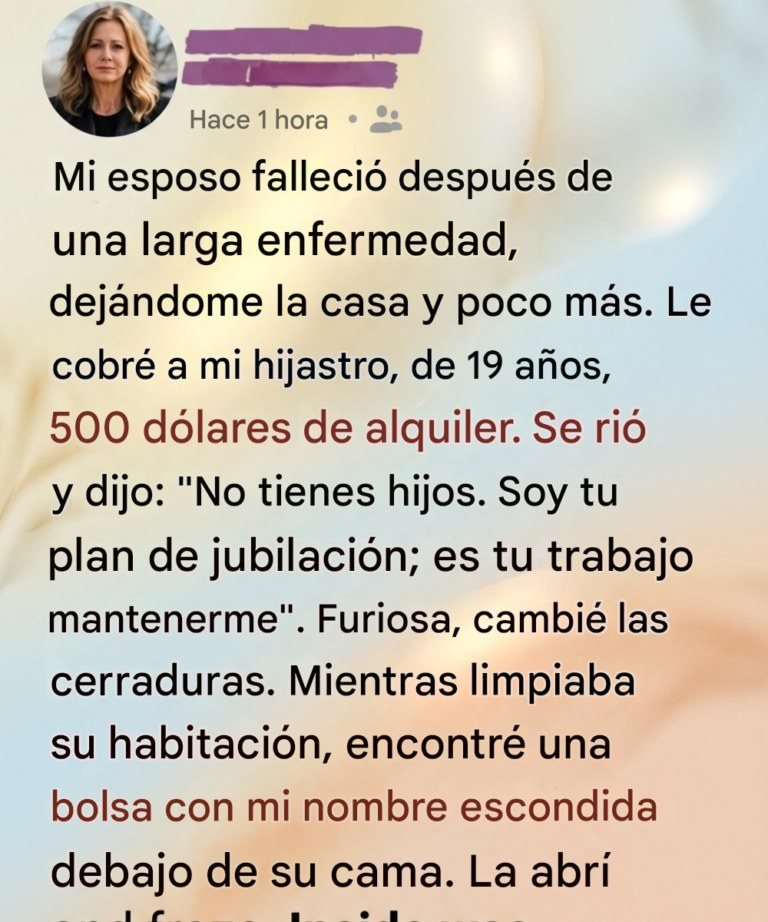

Una noche, agotada y abrumada, le pedí a Leo que se sentara conmigo y hablara.

Le expliqué lo difícil que se había vuelto cubrir todos los gastos yo sola y le pregunté amablemente si podía aportar una pequeña cantidad para el alquiler durante un tiempo. Sonrió y le restó importancia con una broma, diciendo que las cosas se arreglarían de alguna manera y que me preocupaba demasiado. En mi estado de fragilidad, su intento de relajarme me pareció más descuidado que amable. La decepción me dolió más de lo que esperaba. A la mañana siguiente, mi dolor se había transformado en resentimiento, convenciéndome de que no entendía la carga de lo que estábamos enfrentando. Con esa convicción, comencé a recoger sus pertenencias, preparándome para pedirle que se fuera.